Compostelle

Ils sont nombreux ces pèlerins à cheminer vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils partent de bon matin, équipés de pied en cap... sac, bâtons, couvre chefs, attributs du pèlerin contemporain dont la conception ne cesse d’évoluer et de nous surprendre. Les guides et autres GPS ont remplacé les étoiles pour les mener au campus stellae.

Voyage spirituel, intérêt culturel, prouesse sportive, combat philosophique, pèlerinage pénitentiel, leur point commun c’est la marche, les douleurs et les ampoules, l’objectif c’est le tombeau de l’apôtre Jacques. Chaque jour ils avancent pas à pas s’épuisant en montagne et s’échinant dans les l interminables traversées de champs de blé sous un soleil torride ou une pluie glacée. Ils se réfugient alors dans des lieux somptueux : abbayes, églises et chapelles ou encore à l’ombre de châteaux effondrés qui jalonnent le chemin. Ils déjeunent dans un pré ou une forêt, et dorment dans un hôtel, une chambre d’hôte ou un dortoir en communauté. Et puis le grand jour arrive, ils se rassemblent dans cette cathédrale encensée, les yeux embués de larmes et de joie, fiers de leur compostela, certificat d’appartenance à la grande famille des jacquets...

LA LÉGENDE

Jacques dit ''Le Majeur'' aurait poursuivi son œuvre d'évangélisation des Celtes jusqu'à la péninsule ibérique. Retourné en Palestine, il y fut décapité sur ordre d'Hérode. Ses compagnons déposèrent son corps dans une barque. Poussée par les anges, elle vint s'échouer sur une plage de Galice.

Au milieu du IXe siècle, un ermite, Pelayo, guidé par une étoile, dit avoir retrouvé dans un champ le tombeau de l'apôtre. C'est ainsi que naît Campus Stellæ, Compostelle ou le champ de l'étoile.

APRES LA LEGENDE, L'HISTOIRE

Alors commence un culte local qui est à l'origine des premiers pèlerinages. Le XIe siècle voit surgir, à travers tout l'Occident, un extraordinaire élan d'énergie et de foi. Des lieux de pèlerinage naissent et prospèrent, attirant des foules considérables.

Pendant près d'un millier d'années, venus de l'Europe entière, cheminent à pied ou à cheval pour les plus fortunés, on peut imaginer que de très nombreux pèlerins convergent vers Compostelle pour y vénérer les reliques de Saint Jacques. Le pèlerinage le plus célèbre d'Occident guidait les hommes vers le Finisterae, la fin des terres de Galice, au bout de très longues routes semées d'embûches et de dangers. Ces marcheurs de Dieu ont si bien marqué l'Histoire qu'ils sont passés à la postérité sous le nom de ''Jacquets''.

LE PELERINAGE A TRAVERS LES TEMPS

La réalité de la prédication de Saint Jacques en Galice n’est pas vraiment corroborée par les textes et les vestiges. Et le culte de St Jacques ne fut, jusqu’à la fin du IXe siècle, qu’un culte local. À partir du milieu du Xe siècle, l’apparition de pèlerins étrangers va aller croissant malgré les ravages d’Al Mançour jusqu’à l’anéantissement de Compostelle en 997. Pourtant, dès le début du XIe siècle, le caractère international du pèlerinage compostellan est bien établi.

Le public est divers : croyants, pénitents à qui l’autorité ( et bientôt, l’Inquisition ) a imposé un long trajet de rédemption. Parfois, des signes distinctifs (longues robes blanches pour les pénitentes ) vont apparaître dans le costume pour bien reconnaître les buts de chacun dans ce long périple. On verra aussi des nobles et des bourgeois sur la route, avec des motivations différentes, alliant la découverte et l’aventure à ce trajet de la foi et de la pénitence. Au XIIIe siècle, c’est toujours la Voie Tolosana la plus empruntée, par le Béarn et le Col du Somport. Mais au XIVe siècle, son déclin est entamé, l’hôpital Sainte Catherine est en pleine décadence.

La voie de Ronceveux a la préférence des pèlerins. C’est par milliers que les pèlerins affluent à Compostelle chaque année, l’apogée du pèlerinage se situant au milieu du XVe siècle, où la voie littorale, par Bayonne, le Labourd et l’Alava, supplante désormais la voie par Roncevaux car ces régions, où se consolide le pouvoir, vont devenir plus sûres et leur mauvaise réputation s’éteint.

Au XVIe siècle, la désaffection pour le pèlerinage va avoir deux causes : le développement de la Réforme dans les pays qui fournissaient de gros contingents de pèlerins et des comportements déviants qui déconsidèrent le pèlerinage : vagabonds et brigands encombrent désormais les routes pérégrines.

Mais la crise de la Réforme passe. Les guerres de religion également et, à nouveau les pèlerinages connaissent la prospérité dans le courant de la contre-Réforme catholique (XVIIe siècle). Le rationalisme du XVIIIe siècle et la tourmente révolutionnaire vont éteindre à leur tour les feux du pèlerinage. La seconde moitié du XIXe siècle les remet au goût du jour.

Aujourd’hui, le pèlerinage garde une symbolique forte dans des populations très variées.

LE COSTUME DU PELERIN

Le costume du pèlerin nous est connu par l’iconographie à partir du XIIe siècle et, à l’origine, ne diffère en rien du costume du voyageur : une cotte (Sorte de tunique à manches, la longueur variant jusqu’aux genoux ou jusqu’aux chevilles ), surmontée d’un surcot, avec ou sans manches, d’une longueur égale ou supérieure à la cotte, ne couvrant parfois que le buste, et en général, fendu sur le côté. Pour les femmes, même costume mais la cotte descend jusqu’aux pieds. Le costume était complété par un chaperon ( un capuchon prolongé par une courte cape qui couvrait les épaules ) et un chapeau de feutre ou de cuir, retenu par une jugulaire. Sa forme a varié : au début, une sorte de bonnet comme on peut le voir sur la représentation de Saint Jacques trouvée à Pardies ( voir page “Pardies et les chemins de St Jacques” ), puis un chapeau à bords rabattus et enfin, à partir du XVe siècle, un chapeau rond à larges bords relevés par devant.

Le costume va aussi subir des transformations : la cotte et le surcot raccourcissent, le surcot est recouvert ou remplacé par la “pélerine”. Toujours au XVe siècle, apparaît la calebasse. Enfin, l’équipement est complété par le bourdon et la besace, ainsi que d’un signe distinctif ; en l’occurrence la coquille pour le “Peregrini”.

On cherche ainsi à différencier les différents pèlerins. L’une de ces différenciations est le but du pèlerinage, d’où les Romei pour Rome, les Palmieri pour Jérusalem et les Peregrini pour Compostelle. On distingue aussi ceux qui vont prier ( pietatis causa ), les pénitents ( in poenam ) et ceux qui veulent être ensevelis ad sanctos au but de leur pèlerinage.

LES MOTIVATIONS DU PELERIN

Les motivations du pèlerin sont diverses qui le poussent à partir sur le chemin. Parfois il s’agit d’une pénitence imposée par l’Église pour le rachat de lourdes fautes ; parfois il s’effectue à la suite d’un vœu, en remerciement d’une grâce obtenue. Certains, tout simplement ont le goût de l’aventure ou souhaitent échapper à une vie mal tolérée. D’autres enfin, espèrent pouvoir exercer dans ces terres nouvelles de l’Aragon, de la Navarre et de Galice, leurs talents d’artisans ou de marchands.

Muni de la bénédiction du prêtre de sa paroisse et d’une lettre de recommandation, lacredencial, qu’il fera viser aux grandes étapes, le pèlerin part pour ce très long voyage, sur des chemins toujours difficiles et souvent périlleux. Il y rencontrera des mendiants, toutes sortes de bandits, coupe-jarrets, tire-laines, assassins et autres coquillards (faux pèlerins qui arboraient indûment la coquille pour se faire héberger et nourrir aux étapes).

Au fil de ses pas, il se fera reconnaître de ses semblables d’un vibrant “Ultreia ! Deus aïa nos” : Plus loin ! Dieu nous aide !

L'ACCUEIL DU PELERIN

Pour nourrir, héberger et soigner le pèlerin, un véritable réseau d’accueil charitable se met en place vers la moitié du XIe siècle : maladreries, maisons-Dieu, hospices,hôpitaux et, plus tard, commanderies s’élèvent dans les campagnes les plus reculées, au voisinage de sources “miraculeuses”, de lieux de prière, chapelles ou abbayes qui détiennent des reliques.

Le pèlerin y trouve les soins de l’âme et du corps. Il s’y repose et s’y restaure.

Le “Guide du Pèlerin” de Picaud précise : […] les pèlerins, pauvres ou riches qui reviennent de St Jacques ou y vont, doivent être reçus avec charité et égards pour tous […]”

Et un Arrêté de 1540 dit aussi : “[…] pain bis, tomates ( il y a seulement une vingtaine d’années qu’elle a été importée en Europe par Cortès ), chair, poisson, œuf, fruitage, chauffage et autres choses nécessaires offertes aux marcheurs de Dieu […]”

Lorsqu’il rentre au pays - s’il rentre - c’est un autre homme qui retrouve les siens, nimbé d’une aura qui impose le respect.

Sans carte, bien sûr, il suit les vieux chemins jalonnés de bornes milliaires ( sur les voies romaines, deux bornes milliaires séparent mille pas ) et de montjoies, ces amas de pierres pour marquer le chemin, le cairn des randonneurs. Par le bouche à oreille, il a retenu les conseils et les mises en garde du moine poitevin Aimery Picaud dont le “Livre du Routard” avant l’heure est, depuis 1140, un précieux “Guide du Pèlerin”.

Le “grand chemin” qui s’éparpillait en Pays d’Orthe drainait une importante population, venue principalement des pays Bas et de la France du Nord. C’est par milliers que les pèlerins passaient par Paris, gagnaient Longjumeau, Orléans, Monthléry e t Étampes. Un détour pouvait mener à Fleury sur Loire pour se recueillir devant les reliques de Saint Benoît. On descendait ensuite sur Tours se recueillir sur la tombe de Saint Martin. Puis, direction Poitiers par Montbazon, Sainte Catherine de Fierbois et Châtellerault. À Poitiers, instant de recueillement devant les reliques de Saint Hilaire.

De là, le pèlerin prenait la route de Saintes, Bordeaux et Dax. Entre Dax et Ostabat, c’est le Pays d’Orthe qui accueille le pèlerin.

À Ostabat, le Grand Chemin était rejoint par les deux autres voies principales en provenance du Puy et de Vézelay et on franchissait les Pyrénées par le Col d’Ibañeta ( ou Port de Cize ) après l’escale de Saint Jean Pied de Port. C’était ensuite l’étape à l’hospice de Roncevauxavant de descendre sur Pampelune.

Sur cette descente, on croisait la Voie Tolosana à Puente La Reina et là débutait El Camino Francès, en direction de Logroño. Ensuite Burgos, Leon, Astorga, Ponferrada et enfin la Galice. Que ce soit parCebrero, soit encore plus au nord, par Lugo, on arrivait enfin à Compostelle.

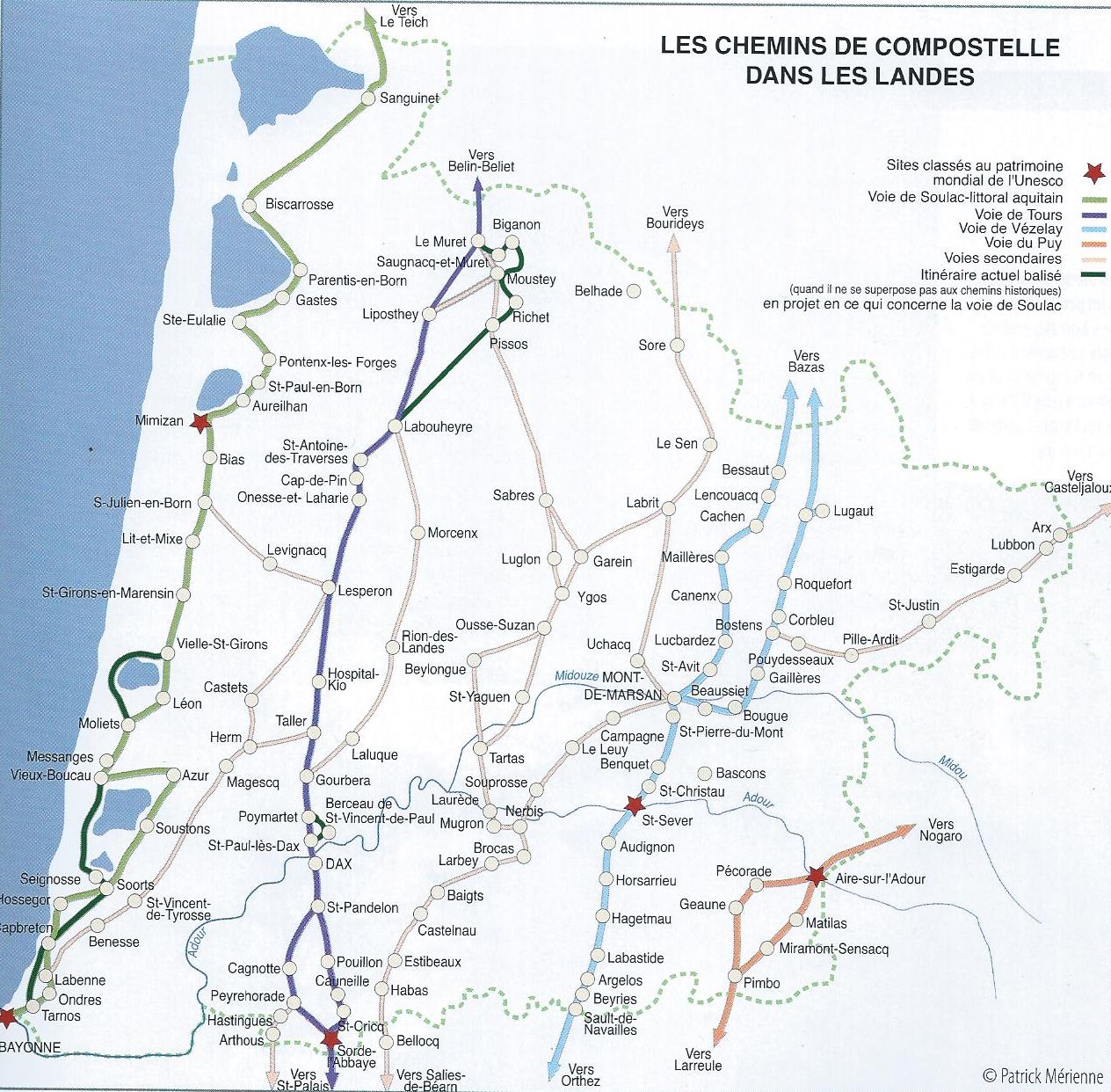

Les parcours dans les Landes :